ロースターズレポートⅧ_浅煎りの焙煎プロファイル検討,Considering roasting profile from light roast

保有する半熱風焙煎機で浅煎りを行うための焙煎プロファイルの検討を行いました。参考にどうぞ。

なお、本報告はリンクはご自由で構いませんが、無断転載は禁止です。必ずご一報お願いいたします。

概要

浅煎りのコーヒーはフルーツ感や酸味・甘味などコーヒー豆の持つ本来の特徴を味わうことができます。

ただ、焙煎の難易度が高いです。

保有する焙煎機で浅煎りの基本的なアプローチをまとめました。参考になれば幸いです。

結果をまとめると以下のようになります。

(1)中浅煎り以上は、標準プロファイルのDT(デベロップタイム)変更のみで対応可能。

⇒2ハゼ以上に加熱することで深煎りまで対応可能。

(2)浅煎りには浅煎り専用プロファイルが必要。。

ハゼ後の温度上昇を緩やかにして、取り出し温度は低めを目指しつつも、DTはある程度を長くすることが重要。

DTを短くすると酸味が強調され、長くするとマイルドな酸味になる。

*ただし、テストした豆ではハゼが完了する温度以下の浅煎りではDTを長くしても未発達で飲用は困難でした。

【背景】

コーヒー豆の焙煎において、深い焙煎になるほど生豆の持つ特徴が失われ、浅い焙煎するほど特徴は出やすい傾向にあります。

浅煎りのコーヒーはフルーツ感や酸味・甘味などそのコーヒー豆の持つ本来の特徴を味わうことができます。

例えばエチオピア産のモカ(在来種 ナチュラル精製法)は、浅煎りにすることで華やかな香りと甘み・酸味が感じられ、多くのファンがいます。

一方、浅煎りで良好に焙煎することは難易度が高いです。

焙煎が浅すぎると、不快な酸っぱい味になり、深すぎると狙いの華やかな風味が出なくなります。狙いの味になるように焙煎するにはシビアなプロファイル管理が求められます。

今回、保有する半熱風式の焙煎機で浅煎りの基本的なアプローチをまとめました。他の焙煎機での設定は異なりますが、アプローチや考え方は共通することが多いです。参考になれば幸いです。

【目的】

半熱風式焙煎機(富士ローヤル R101)を用いて、良好な風味特性を持つ浅煎りを得るための焙煎プロファイルを見出す。

合わせて、浅煎りから深煎りまでの焙煎プロファイルの差異を明確にし、俯瞰した知見をえる。

【実験方法】

検討の進め方は、同一の生豆を用いて焙煎条件を変えて焙煎し、コーヒーを抽出・試飲します。この時、浅い焙煎に振っていき、 飲用に適さない条件と、飲用できる条件を区別します。

飲用できるレベルか否かに重点を置いた大まかな評価を行います。焙煎プロファイルの差異による微妙な風味評価は見送りました。

・使用した原料と機材、評価手法

【生豆】

ケニアAA,2022年,ウォッシュド (松屋コーヒーより購入)

【焙煎機】

富士ローヤル社 半熱風焙煎機(2021年式) R101 LPガス

【焙煎条件】

投入量250g,投入温度 100℃,ガス圧~1.0kPa(投入後60秒で着火).

ダンパー開度5, /他の条件は別途記載

【焙煎度合いの評価】

焙煎度合いは、焙煎前後の重量比により評価(参考文献1)

【試飲評価】

官能評価はペーパーフィルターによるハンドドリップ抽出。

・抽出条件粉砕(中挽き ミルっこ 4.5)/粉10g/

お湯 93度,167cc、抽出時間2’30”

・着目ポイント/ 明らかなえぐみ・苦み・鋭すぎる酸味など。

飲用に適さない焙煎の可否。

・検討した焙煎プロファイル

検討した焙煎のプロファイルは以下の3種。詳細は後に記載します。

a)標準プロファイル

b)浅煎り専用プロファイル

c)極浅煎り専用プロファイル

(a)は中煎りから深煎り用の焙煎条件です。最初に(a)で浅煎りを検討し、次に(b),(c)を検討しました。

【結果】

得られた結果を以下に示します。

標準プロファイルによる浅煎り

a)標準プロファイル

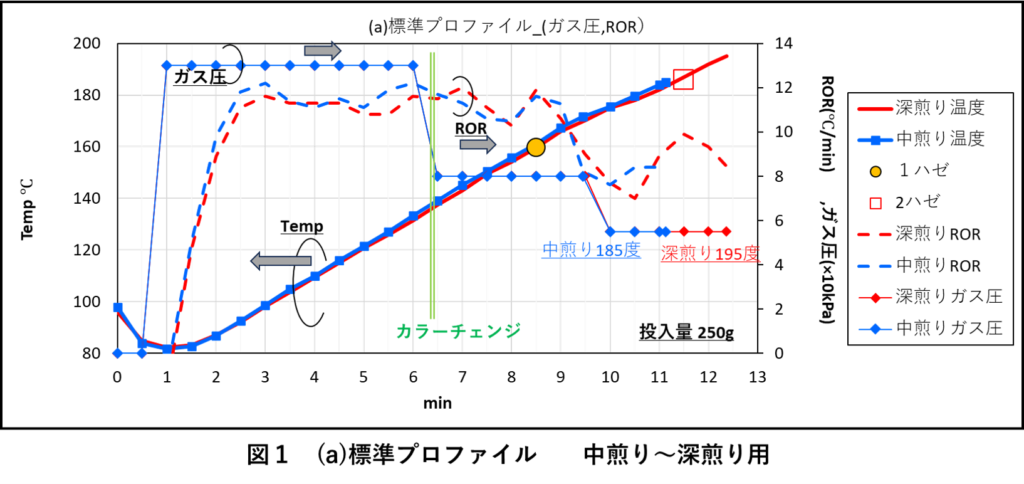

図1に(a)標準プロファイルによる中煎りと深煎りの焙煎データの例を示します。

図中で赤色は深煎り用で、青色は中煎り用を表します。

横軸は加熱時間で、実線は豆温度を示します(左軸)。点線と🔷のプロットはそれぞれ、温度上昇率ROR(Rate of Rise)、設定ガス圧です。(右軸)

・中煎りの場合

図1の中煎りのプロファイルを説明します。

余熱100℃で生豆を投入、約1分後に最低温度になりガス点火、ガス圧1.3kPa、ダンパー開度5で加熱を開始。

そのまま加熱し、豆の色が茶色になる(カラーチェンジ)点でガス圧を0.8KPaに落とします。(これは1ハゼでのRORの急上昇を抑えるためです。)

約8’30”で160度に達し、1ハゼが始まり、80秒ほど続きます。1ハゼが終わると自然にRORは低下します。

さらにガス圧を0.55Paまで下げ、1ハゼが完了してから40-60秒加熱し取り出します。取り出し温度は185℃前後です。

これが中煎り焙煎です。。

・深煎りの場合

同様に図1で深煎りのプロファイルを説明します。

2ハゼに入れるような深煎りの場合も、上記の中煎りと基本は同じです。1ハゼまでは、中煎りと同じプロファイルで進め、1ハゼ後にガス圧0.55Paの状態を長く保持し、2ハゼが来るまで加熱を続けます。2ハゼに入ったら、30-40秒ぐらい加熱し続け、豆の表面状態を見て判断し取り出します。取り出しの温度は195℃ほどです。

これが深煎りです。

*図中の点線はRORで、1ハゼと2ハゼ近傍で上昇、下降していることからハゼは発熱反応であることがわかります。

以上を踏まえて、 投入量に合わせてガス圧とダンパーを設定し、1ハゼ後の経過時間=デベロップタイム(以下 DTと表記)を調整することで中煎りから深煎りに対応しています。(参考文献2)

以上が、標準プロファイルでの焙煎法です。

注1)

1ハゼと2ハゼは発熱を伴う現象であるので、温度の調整にはハゼによる発熱分を考慮したガス圧の調整が必要となる。投入量が増えると豆自体による発熱量も増加するので、ガス圧の調整量はそれらを考慮して設定しなければならない。

注2)

豆の種類(大きさ)が変わるとわずかにガス圧の変更が必要であるが、基本的には同じである。

・標準プロファイルによる浅煎りの検討

浅煎りの検討としてまず、標準プロファイルをそのまま用いました。

焙煎の条件は投入量、投入温度他すべて同じで、上記の中煎りと同様の条件です。

1ハゼ後の経過時間=デベロップタイム(DT)のみ短くして取り出し温度を下げました。

各温度で取り出した豆は焙煎前後の重量変化を測定しての焙煎度合いを計測しました。

約3日間室温で放置したのち、ハンドドリップにより官能評価を行い、未発達や異常な味が無いか調べました。

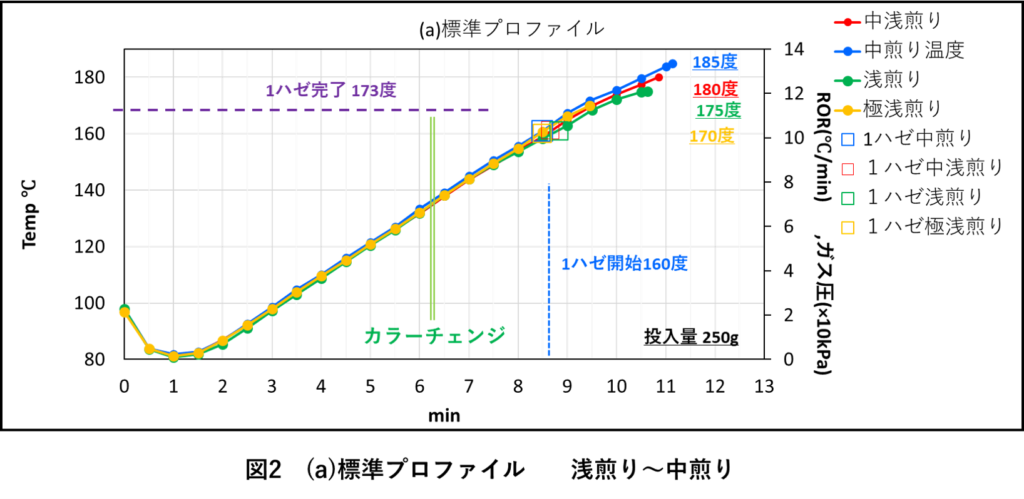

図2に取り出し温度185℃~170℃にした場合の、温度プロファイルを示します。若干の変動はありますが、ほぼ同一のカーブで温度上昇できています。

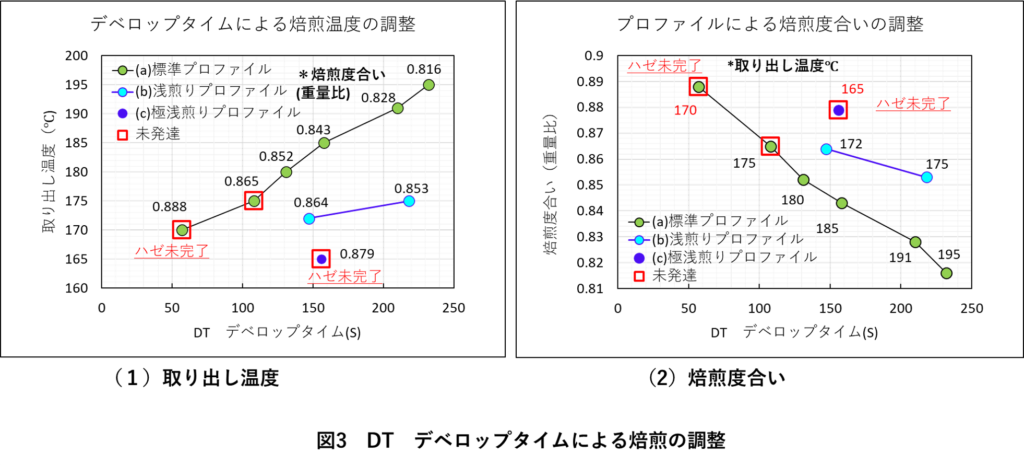

図3にDT変更による取り出し温度、焙煎度合いの変化を示します。表1はその詳細です。

グラフ中の(a)が標準プロファイルによる結果です。図中の□のマークは、官能評価でNGと感じた条件です。苦みがあり焙煎が不十分と感じたので未発達としました。草のような苦みが支配的なものや、きつい酸味だけが残る味で多くの人が不快に感じると思われます。

図3(1)を見ると、標準プロファイルでも取り出し温度180℃までは良好な風味が得られています。

しかし175℃以下では未発達となりまともな焙煎にはなっていません。180度,175度でのDTはそれぞれ131秒、108秒でした。23秒の差です。

図3(2)は焙煎度合いとDTの関係です。

DTが短いと、焙煎度合いは浅くなります。標準プロファイルでは0.86以上の焙煎度合いで未発達と感じられました。

175度以下で未発達となる要因の一つとして、DTが短いことが考えられます。170度の場合はハゼが完了していない状態です。

反応が十分に進むには、DTが108秒では不足している可能性があり、その場合には温度をキープして、DTのみ長くしてやればよい可能性が考えられます。

以上、標準プロファイルでは180度まで低温化が可能ですが、180度未満の浅煎りでは未発達となりました。

標準プロファイルによるDT短縮による浅煎りには限界があることがわかりました。

専用プロファイルによる浅煎り

■プロファイルの説明

標準プロファイルでの浅煎りではDTが短くなりすぎ、豆の内部まで十分な反応が行われない可能性があります。

取り出し温度を下げるには、DTをもっと長く取ることが必要と考え、DTが長くとれるようなプロファイルを検討しました。

取り出し温度を下げて必要なDTを取るには、1ハゼ後のRORが小さくすればよいです。

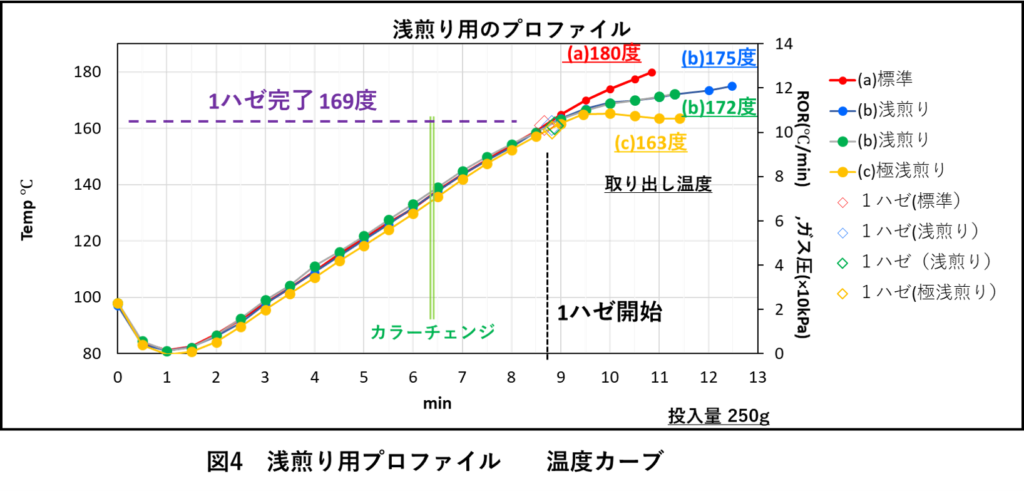

図4に、ハゼ後のRORを変化させてDTを長く取るプロファイルを示します。

(a)は標準プロファイルで、前記で用いたものです。

取り出し温度180℃までほぼ一定の温度上昇です。

(b)が新たに作成した浅煎り用プロファイルです。

1ハゼ後に温度上昇を緩やかにしてあります。温度上昇カーブは同じで、DTのみ変えることで172度、175度の 2条件の温度で焙煎のテストを行いました。

(c)は(b)よりもさら1ハゼ後の温度上昇を緩やかにした場合です。

上限温度をさらに低温の163度として一定に保ち、DTは長くしました。

ハゼ温度160度に対して、取り出し温度は163度であり、ハゼが完了していない状態で取り出したことになります。

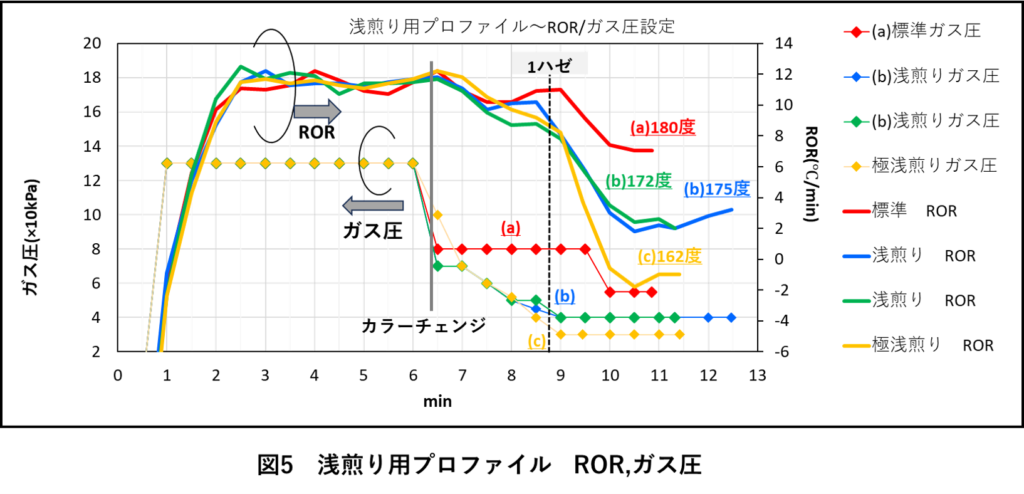

図5には上記プロファイルのガス圧とRORを示します。

すべての条件で、カラーチェンジ後にガス圧を一定量減圧することは共通ですが、浅煎り (b),(c)では、標準(a)よりも減圧幅は大きくなります。

浅煎り(b)(c)では1ハゼ開始時にもガス圧を下げ、(b)で0.4kPa、(c)で0.3kPaを保ちました。以上の設定を行うことで、ハゼ後の温度上昇を抑える調整を行いました。

■焙煎結果の説明

図3のプロットで、(b),(c)が浅煎り用プロファイルでの焙煎結果です。

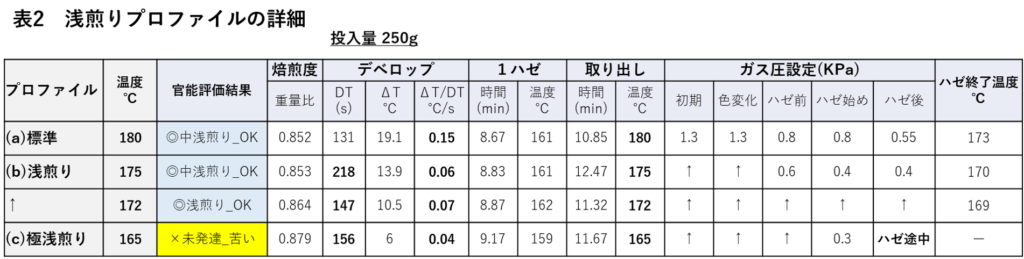

表2は具体的の数値です。

・プロファイル(b)

図3(1)を見ると、(b)のプロファイルでは、取り出し温度175,172度ともに、官能評価は良好です。

DTは172度で147秒、(a)のプロファイルの180度(131秒)に比べても長いです。

図3(2)を見ると、(a)の175度と(b)の172度が同じ焙煎度合いですが、(a)は未発達で(b)が良好です。したがって、浅煎りで取り出し温度を下げたなら、同時にDTを長くする必要があることがわかります。

同図で(b)175度の取り出しと、(a)180度の取り出しは同じ焙煎度合いですが、官能評価においてやや違いがみられました。

(b)の方が酸味は弱く、甘みが強く感じられました。

焙煎度合いが同じでも、DTを長くすることで酸味を抑えることができそうです。

DTによる酸味の違いは、微調整のレベルで十分に発達した状態であればどちらもおいしく、好みの問題です。

DTを変えることで特徴を少し変えられる程度でした。

コンテストなどに出場する際に用いる技術に感じられました。

話はそれましたが、 以上からプロファイル(a)の175度で未発達であった原因は、十分なDTが取れずに、焙煎が進んでいなかったためと考えられます。DTを十分にとれば172度で浅煎りが可能であることが確認できました。

・プロファイル(c)

図3(1)を見ると、(c)の極浅煎りではDTが156秒と長いにもかかわらず未発達でした。

ハゼ開始が160度で、ハゼ完了は170度です。ハゼが完了しない温度(163)で意図的に取り出し、DTの増加で十分な発達が可能かを調べました。

結果は、図の通りでハゼが完了しなければ未発達です。

DTのみでは対応できません。

DTがまだ短く不十分であった可能性もありますが、その場合には焙煎時間が長くなり、風味が損なわれることが想定されます。これより低温での焙煎の検討は行わないこととしました。

まとめると、浅煎りプロファイルは、(b)が適しています。

DTを十分に取れば焙煎温度を下げ、フルーティーな風味を得ることができます。

また、焙煎度は同じでも低温でDTを長くした場合は高温で短時間に比べ酸味の強さを抑えることが可能です。

あるいは、DTは固定にして、温度上昇の傾きを変えることで、目指す酸味に調整することも可能です。その場合(a)と(b)の中間のプロファイルになります。

ただし、浅煎りに際しては低温化の限界があり、用いた豆ではハゼが完了しなければ飲用に適する十分な焙煎にはなりません。

【まとめ】

■焙煎プロファイルのまとめ

今回、得られた結果をまとめると以下のようになります。

【生豆】

ケニアAA,2022年,ウォッシュド (松屋コーヒーより購入)

250g投入

【焙煎機】

富士ローヤル社 半熱風焙煎機(2021年式) R101 LPガス

深煎りから浅煎りまで焙煎プロファイルを検討しました。

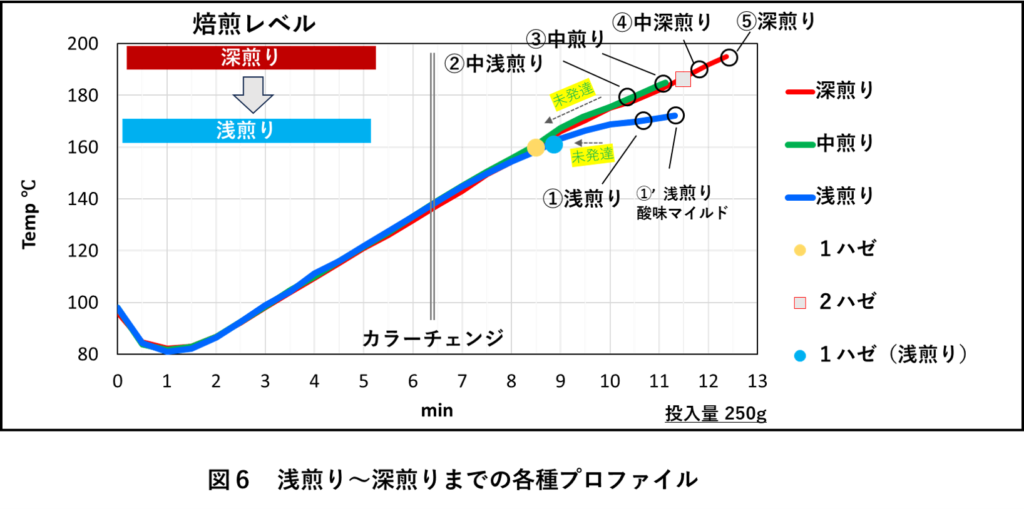

図6にそれらのプロファイルを示します。

各焙煎レベルのポイントは、以下の通りです。

②の中浅煎り以上は、標準プロファイルのDT変更のみで対応可能です。

そして、2ハゼ以上に加熱することで深煎りまで対応可能でです。

①の浅煎りには浅煎り専用プロファイルを用いる必要があります。

DTが短すぎると未発達になります。

ハゼ後の温度上昇を緩やかにして、取り出し温度を下げながらDTを長くすることができます。また、浅煎りプロファイルではDTを調整することで、酸味の微調整が可能です。

DTを短くすると酸味が強調され、長くするとマイルドな酸味になります。

*ただし、用いた豆でハゼが完了する温度以下の浅煎りではDTを長くしても未発達で飲用は困難です。

【今後】

今回は焙煎豆の試飲と重量のみ評価しました。未発達な豆がどのような状態なのか調べませんでした。

推定ですが、ハゼが始まってから100秒程度は発達に要する時間が必要と想像しています。これが、豆の熱伝導に要する時間なのか、化学変化に必要な時間なのかを確認したいと思います。

また、焙煎で窯から豆を出すタイミング(焙煎レベル)は、目視や温度、時間を総合的に判断しています。もっと、精度の良い手法も考えたいと思います。プロセスに固有の放出ガスの観測などを通じて焙煎の可視化を行いたいと思います。

知見のある方の協力を求む・・・です。

【お礼】

素人の長い報告をここまで読んでくださりありがとうございました。

本研究に興味がある方がいらっしゃればご連絡いただけるとありがたいです。

【参考文献】

1) 小堀 勇,ロースターズレポート1._焙煎豆の評価方法,L値と焙煎指数の関係 ,(2023年9月 ホームページ 自家焙煎 KOBORI)

2) ロースターズレポートⅦ_コーヒー焙煎における生豆の大きさの影響~まとめ,(2024年7月 ホームページ 自家焙煎 KOBORI)